En lo profundo de un valle esmeralda, entre colinas que se alzaban como guardianes del tiempo, se encontraba una aldea pequeña y serena. Allí, el cielo parecía más cercano, como si en cualquier momento pudiera tocarse con la punta de los dedos. La brisa llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres. Fue en este rincón del nuevo mundo donde Elias y Stefano, dos monjes viajeros, encontraron refugio.

Clara, una mujer de sonrisa cálida y manos curtidas por el trabajo, fue quien los presentó a la comunidad. «Ellos no buscan oro ni tierras», les dijo a los aldeanos, «sólo quieren ayudar». Y así fue como Elias y Stefano comenzaron a formar parte de la vida cotidiana del pueblo. Elias, con su andar pausado y mirada penetrante, dedicaba sus días a enseñar a los niños a leer y escribir, mientras que Stefano, con su risa contagiosa y energía desbordante, cuidaba de un pequeño rebaño de ovejas, cumpliendo un sueño que había guardado desde su infancia.

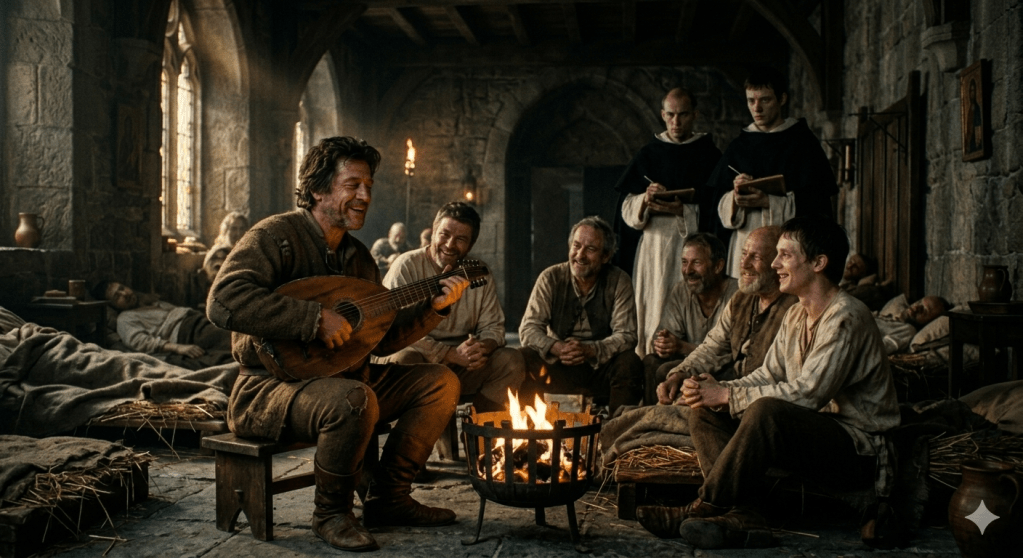

La aldea funcionaba como una gran familia. Todos compartían lo que tenían: alimentos, herramientas, historias. No había riquezas materiales, pero sí una abundancia de armonía y cooperación. Sin embargo, bajo esta aparente tranquilidad, había una nostalgia latente. Los aldeanos añoraban las celebraciones religiosas que alguna vez habían formado parte de sus vidas. Las campanas resonando en la distancia, los cantos colectivos, las oraciones que unían sus almas. Pero Elias y Stefano no eran sacerdotes; no podían ofrecerles misas ni sacramentos.

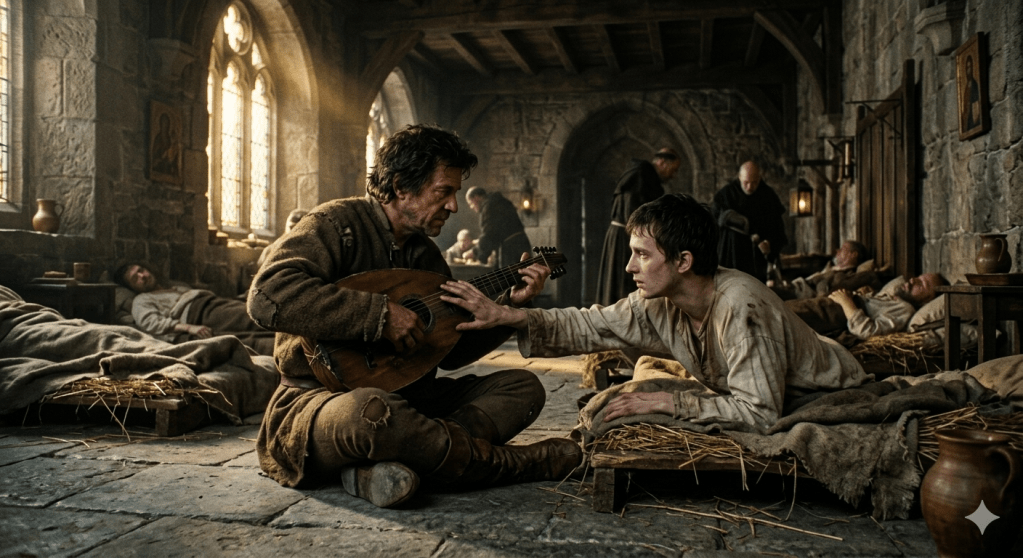

Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de un anaranjado ardiente, un grupo de aldeanos se acercó a los monjes. Don Rubén, el anciano más sabio del pueblo, tomó la palabra. «Padre Elias, Padre Stefano», dijo con voz temblorosa pero firme, «necesitamos algo que nos devuelva la esperanza. Algo que nos recuerde que no estamos solos en este mundo».

Elias intercambió una mirada con Stefano. Había algo en los ojos del anciano que lo conmovió profundamente: una mezcla de desesperación y fe. Después de unos segundos de silencio, Elias habló. «No somos sacerdotes», dijo con humildad, «pero podemos compartir con ustedes algo más grande que cualquier ceremonia: la presencia de Dios en sus corazones».

Esa misma semana, bajo un cielo despejado y un sol radiante, los monjes reunieron a la aldea en un campo cercano. Las ovejas de Stefano pastaban tranquilamente a lo lejos mientras Elias se colocaba en el centro del círculo formado por los aldeanos. Su voz era calmada pero cargada de autoridad.

«Vivimos rodeados de ruido», comenzó Elias. «El canto de los pájaros, el murmullo del río, incluso nuestras propias voces. Pero bajo todo ese ruido hay un silencio profundo. Un silencio donde reside Dios. No necesitan iglesias ni altares para encontrarlo; basta con cerrar los ojos y escuchar».

Los aldeanos se miraron entre sí, confundidos pero intrigados. Entonces Elias les pidió que cerraran los ojos y guardaran silencio. Al principio fue incómodo; algunos se removían inquietos, otros abrían los ojos furtivamente. Pero poco a poco algo cambió. El viento parecía susurrar palabras antiguas y sabias. Los corazones comenzaron a latir al unísono.

Cuando finalmente abrieron los ojos, algo en ellos había cambiado. Clara fue la primera en hablar. «Sentí… como si alguien me abrazara desde dentro», dijo con lágrimas en los ojos. Otros asintieron en silencio, incapaces de poner en palabras lo que habían experimentado.

Con el tiempo, esta práctica transformó a la aldea. Los habitantes comenzaron a ver el mundo con otros ojos. La rutina diaria ya no era sólo trabajo; era una forma de servir a Dios. Cada semilla plantada, cada oveja cuidada, cada pan horneado se convirtió en un acto sagrado.

Pero para Elias esto no era suficiente. Sentía un llamado más grande, una urgencia que lo consumía por dentro. Una noche, mientras las estrellas brillaban como diamantes sobre el valle, habló con Stefano.

«Debo irme», dijo Elias con voz grave. «Hay otras aldeas que necesitan despertar como esta».

Stefano lo miró con tristeza pero también con comprensión. «Lo sé», respondió. «Tu misión es mayor que este lugar».

«¿Y tú?», preguntó Elias.

Stefano sonrió con esa calidez que lo caracterizaba.»Yo me quedaré aquí. Estas ovejas me necesitan tanto como yo a ellas.» Enrojeciendo, pausó su voz y, en un susurro, agregó: «Y Clara… me encanta conversar con ella.»

Al amanecer del día siguiente, Elias partió con una mochila ligera, pero su corazón estaba lleno de determinación. Mientras descendía por el camino serpenteante, se detuvo un momento para mirar hacia atrás. Allí estaba Stefano, rodeado de sus ovejas, saludándolo con la mano y una sonrisa. A su lado, Clara también se despedía, entrelazada de la mano con él.

El silencio volvió a reinar en el valle, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio lleno de vida, de propósito, de Dios.

Y así comenzó una nueva etapa para ambos monjes: uno llevando la luz del silencio a otros rincones del mundo; el otro cuidando su pequeño rincón como un pastor cuida su rebaño.

Deja un comentario